Mohrenstraße 7 (ehemals): Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „|Gebäude besteht=“ durch „|GebaeudeBesteht=“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |

|||

| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

|lon=10.98728 | |lon=10.98728 | ||

|GebaeudeBesteht=Nein | |GebaeudeBesteht=Nein | ||

| | |DenkmalstatusBesteht=Nein | ||

}} | }} | ||

Das Gebäude '''Mohrenstraße 7''' wurde vermutlich um [[1705]] erbaut. Im Grundakt 464 wird nur von einem Haus hinter der Armen- und Waisenschule gesprochen<ref>vgl Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", Häuserchronik zu Mohrenstraße 7, 1940</ref>. Im Rahmen der Flächensanierung wurde das Gebäude 1980 abgerissen<ref>Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; zitiert Archiv des Stadtbauamts Fürth, Mohrenstraße 7 / Wasserstraße 18</ref>. | Das Gebäude '''Mohrenstraße 7''' wurde vermutlich um [[1705]] erbaut. Im Grundakt 464 wird nur von einem Haus hinter der Armen- und Waisenschule gesprochen<ref>vgl Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", Häuserchronik zu Mohrenstraße 7, 1940</ref>. Im Rahmen der Flächensanierung wurde das Gebäude 1980 abgerissen<ref>Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; zitiert Archiv des Stadtbauamts Fürth, Mohrenstraße 7 / Wasserstraße 18</ref>. | ||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||

[[Datei:1 Gänsberg-Plan roh Berth.Mohrenstraße 7.jpg|mini|330px|right|Gänsbergplan Mohrenstraße 7 rot markiert]] | [[Datei:1 Gänsberg-Plan roh Berth.Mohrenstraße 7.jpg|mini|330px|right|Gänsbergplan Mohrenstraße 7 rot markiert]] | ||

==Die Nehm Rindskopfsche Stiftung, auch „Juristenschul“ genannt== | |||

Im Testament des [[Nehm Rindskopf]] von 1798 wurde die nach ihm benannte Stiftung gegründet. Darin vermachte er seine beiden Häuser Mohrenstraße 7 und [[Mohrenstraße 2]] „der Bruderschaft der Thoralerner“.<ref>Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; Blume zitiert aus StAFü Fach 28/6 Die Recherche über die Verhältnisse der Nehem Rindskopfschen Privat-Synagoge</ref> Angestellt war dort ein Vorsänger mit einem jährlichen Gehalt von 30 fl., der dafür täglich zwei Gottesdienste leitete, bei denen Gebete für Rindskopf und seine Ehefrau gesprochen wurden.<ref>ebenda; Blume zitiert dabei StAN K.d.I. Abgabe 1932, Judensachen, Nr.139: Die Nehem Rindskopfsche Stiftung zu Fürth 1835</ref> Weiter gab es noch drei Talmudisten, die täglich im Talmud studierten und dafür kostenlos Wohnung erhielten. | |||

Als dann die „Bruderschaft der Thoralerner“ im Jahr 1835 nur noch aus den Kuratoren, nämlich dem Papierhändler Hajum Hirsch Ullmann, auch „[[Hajum Hirsch Ullstein|Ullstein]]“ (1792-1875), dem Spiegelglashändler Israel Ullmann „Schweizer“ (1806-1880), dem Kaufmann Lippmann Offenbacher (1780-1864) sowie dem Spiegelhändler Abraham Bendit (1771-1835) und dem Lederhändler Salomon Prager „Wedeles“ (1774-1851)<ref>Er dürfte der vater von [[Isaak Wedeles]] gewesen sein.</ref> bestand, verfügte der Stadtmagistrat die Schließung von Synagoge und Lehrhaus, das auch „Juristenschul“ genannt wurde. Die in der Stiftungsurkunde festgelegten Gebete zum Seelenheil des Stifters wurden in Form privater Hausandachten weiterhin erlaubt.<ref>ebenda</ref></br> | |||

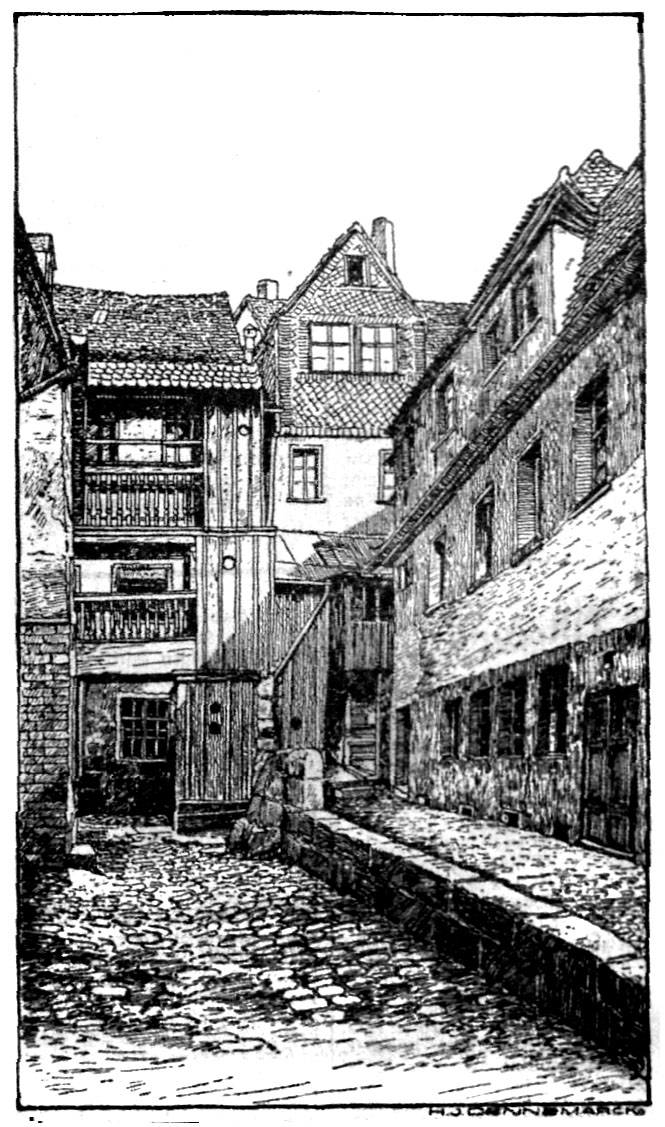

Die Mikwe war noch Mitte der 1930er Jahre vorhanden.<ref>H.J. Dennemarck, Alte Winkel und Höfe in Fürth und Nürnberg, 1977, Von baulichen Eigenarten in der Wasserstraße</ref> | |||

==Geschichte der Eigentümer <ref name ="Alt-Fürth">alle Angaben zu Mohrenstraße 7 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940 sowie den Fürther Adressbüchern von 1799, 1819, 1850, 1860, 1867, 1890, 1901, 1926/27, 1961 und 1972</ref>== | ==Geschichte der Eigentümer <ref name ="Alt-Fürth">alle Angaben zu Mohrenstraße 7 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940 sowie den Fürther Adressbüchern von 1799, 1819, 1850, 1860, 1867, 1890, 1901, 1926/27, 1961 und 1972</ref>== | ||

* 1705: Wolff Kizinger | * 1705: Wolff Kizinger | ||

* 1723: dessen Wittib | * 1723: dessen Wittib Kressele | ||

* 1735: Joseph Wolf Kizinger | * 1735: Joseph Wolf Kizinger | ||

* 1749: Israel Löw | * 1749: Israel Löw | ||

* 1780: Abraham Ißrael | * 1780: Abraham Ißrael | ||

* 1781: Nehm Lippmann Rindskopf<ref>nach Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 69, erwarb Nehm Lippmann Rindskopf das Gebäude (Doppelgebäude mit Wasserstraße 18) von Seligmann Kitzinger, dem Sohn von Wolf und Kressle Kitzinger.</ref> | * 1781: Nehm Lippmann Rindskopf<ref>nach Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 69, erwarb Nehm Lippmann Rindskopf das Gebäude (Doppelgebäude mit Wasserstraße 18) von Seligmann Kitzinger, dem Sohn von Wolf und Kressle Kitzinger.</ref> Möglicherweise existierte da bereits die [[Mikwe]]. | ||

* 1798: Nehm Rindskopfsche Stiftung; Rindskopf vermacht seine beiden Häuser in der Mohrenstraße (Nr. 7 und [[Mohrenstraße 2|Nr. 2]] „der Bruderschaft der Thoralerner“<ref>Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; Blume zitiert aus StAFü Fach 28/6 Die Recherche über die Verhältnisse der Nehem Rindskopfschen Privat-Synagoge</ref> | * 1798: Nehm Rindskopfsche Stiftung; Rindskopf vermacht seine beiden Häuser in der Mohrenstraße (Nr. 7 und [[Mohrenstraße 2|Nr. 2]] „der Bruderschaft der Thoralerner“<ref>Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; Blume zitiert aus StAFü Fach 28/6 Die Recherche über die Verhältnisse der Nehem Rindskopfschen Privat-Synagoge</ref> | ||

* 1799: Nehm Rindskopf, bzw. Stiftung | * 1799: Nehm Rindskopf, bzw. Stiftung - Synagoge und Lehrhaus wurde auch ''Juristenschul'' genannt. | ||

* 1819: Nehm Rindskopf, milde Stiftung | * 1819: Nehm Rindskopf, milde Stiftung | ||

* 1850: Nehem Rindskopf, milde Stiftung | * 1850: Nehem Rindskopf, milde Stiftung | ||

* 1860: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude<ref>1865 weist das Fürther Adressbuch Seite 8 auch [[Seligmann Dinkelspühler]] mit einer Gold-, Silber- und Metallwarenhandlung hier auf. Siehe dann auch [[Mohrenstraße 13 (ehemals)]]</ref> | * 1860: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude<ref>1865 weist das Fürther Adressbuch Seite 8 auch [[Seligmann Dinkelspühler]] mit einer Gold-, Silber- und Metallwarenhandlung hier auf. Siehe dann auch [[Mohrenstraße 13 (ehemals)]]</ref> | ||

* 1867: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude | * 1867: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude | ||

* 1872: Sigmund Merzbacher, Bader | * 1872: Sigmund Merzbacher, Bader (letzter jüdischer Eigentümer) | ||

* 1880: Bernhard Müller, Metzgermeister | * 1880: Bernhard Müller, Metzgermeister | ||

* 1890: Bernhard Gustav Müller, Metzgermeister | * 1890: Bernhard Gustav Müller, Metzgermeister | ||

| Zeile 35: | Zeile 42: | ||

* 1961: Hans und Betty Rupp | * 1961: Hans und Betty Rupp | ||

* 1972: Betty Rupp, Rupp Hans Fahrräder | * 1972: Betty Rupp, Rupp Hans Fahrräder | ||

* 1980: Das Doppelgebäude abgerissen<ref>siehe: Archiv des Stadtbauamts Fürth, Mohrenstraße 7 / Wasserstraße 18</ref> | |||

== Frühere Adressen == | == Frühere Adressen == | ||

| Zeile 51: | Zeile 59: | ||

== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||

* [[Synagoge#Fürther Synagogen|Synagoge]] | |||

* [[Mohrenstraße (ehemals)]] | * [[Mohrenstraße (ehemals)]] | ||

* [[Mohrenstraße 9 (ehemals)]] | * [[Mohrenstraße 9 (ehemals)]] | ||

Aktuelle Version vom 28. Januar 2025, 21:14 Uhr

- Gebäude

- Mohrenstraße 7 (ehemals)

- Straße / Hausnr.

- Mohrenstraße (ehemals) 7

- Baujahr

- 1705

- Geokoordinate

- 49° 28' 41.09" N, 10° 59' 14.21" E

- Gebäude besteht

- Nein

- Denkmalstatus besteht

- Nein

Das Gebäude Mohrenstraße 7 wurde vermutlich um 1705 erbaut. Im Grundakt 464 wird nur von einem Haus hinter der Armen- und Waisenschule gesprochen[1]. Im Rahmen der Flächensanierung wurde das Gebäude 1980 abgerissen[2].

Die Nehm Rindskopfsche Stiftung, auch „Juristenschul“ genannt

Im Testament des Nehm Rindskopf von 1798 wurde die nach ihm benannte Stiftung gegründet. Darin vermachte er seine beiden Häuser Mohrenstraße 7 und Mohrenstraße 2 „der Bruderschaft der Thoralerner“.[3] Angestellt war dort ein Vorsänger mit einem jährlichen Gehalt von 30 fl., der dafür täglich zwei Gottesdienste leitete, bei denen Gebete für Rindskopf und seine Ehefrau gesprochen wurden.[4] Weiter gab es noch drei Talmudisten, die täglich im Talmud studierten und dafür kostenlos Wohnung erhielten.

Als dann die „Bruderschaft der Thoralerner“ im Jahr 1835 nur noch aus den Kuratoren, nämlich dem Papierhändler Hajum Hirsch Ullmann, auch „Ullstein“ (1792-1875), dem Spiegelglashändler Israel Ullmann „Schweizer“ (1806-1880), dem Kaufmann Lippmann Offenbacher (1780-1864) sowie dem Spiegelhändler Abraham Bendit (1771-1835) und dem Lederhändler Salomon Prager „Wedeles“ (1774-1851)[5] bestand, verfügte der Stadtmagistrat die Schließung von Synagoge und Lehrhaus, das auch „Juristenschul“ genannt wurde. Die in der Stiftungsurkunde festgelegten Gebete zum Seelenheil des Stifters wurden in Form privater Hausandachten weiterhin erlaubt.[6]

Die Mikwe war noch Mitte der 1930er Jahre vorhanden.[7]

Geschichte der Eigentümer [8]

- 1705: Wolff Kizinger

- 1723: dessen Wittib Kressele

- 1735: Joseph Wolf Kizinger

- 1749: Israel Löw

- 1780: Abraham Ißrael

- 1781: Nehm Lippmann Rindskopf[9] Möglicherweise existierte da bereits die Mikwe.

- 1798: Nehm Rindskopfsche Stiftung; Rindskopf vermacht seine beiden Häuser in der Mohrenstraße (Nr. 7 und Nr. 2 „der Bruderschaft der Thoralerner“[10]

- 1799: Nehm Rindskopf, bzw. Stiftung - Synagoge und Lehrhaus wurde auch Juristenschul genannt.

- 1819: Nehm Rindskopf, milde Stiftung

- 1850: Nehem Rindskopf, milde Stiftung

- 1860: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude[11]

- 1867: Nehm Rindskopf, Stiftungsgebäude

- 1872: Sigmund Merzbacher, Bader (letzter jüdischer Eigentümer)

- 1880: Bernhard Müller, Metzgermeister

- 1890: Bernhard Gustav Müller, Metzgermeister

- 1901: Bernhard Müller, Metzgermeister

- 1920: Wilhelm Meier, Lebensmittel

- 1926/27: Wilhelm Meier, Lebensmittelgeschäftinhaber

- 1961: Hans und Betty Rupp

- 1972: Betty Rupp, Rupp Hans Fahrräder

- 1980: Das Doppelgebäude abgerissen[12]

Frühere Adressen

- ab 1792 Hausnummer 464

- ab 1827 Hausnummer 168, I

- ab 1860 Mohrenstraße 19

- ab 1890 Mohrenstraße 7

- Ehemals gab es auch die Lagebezeichnung „Hinter der Armen- und Waisenschule“.

Einzelnachweise

- ↑ vgl Gottlieb Wunschel: "Alt-Fürth", Häuserchronik zu Mohrenstraße 7, 1940

- ↑ Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; zitiert Archiv des Stadtbauamts Fürth, Mohrenstraße 7 / Wasserstraße 18

- ↑ Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; Blume zitiert aus StAFü Fach 28/6 Die Recherche über die Verhältnisse der Nehem Rindskopfschen Privat-Synagoge

- ↑ ebenda; Blume zitiert dabei StAN K.d.I. Abgabe 1932, Judensachen, Nr.139: Die Nehem Rindskopfsche Stiftung zu Fürth 1835

- ↑ Er dürfte der vater von Isaak Wedeles gewesen sein.

- ↑ ebenda

- ↑ H.J. Dennemarck, Alte Winkel und Höfe in Fürth und Nürnberg, 1977, Von baulichen Eigenarten in der Wasserstraße

- ↑ alle Angaben zu Mohrenstraße 7 nach Gottlieb Wunschel: Alt-Fürth, 1940 sowie den Fürther Adressbüchern von 1799, 1819, 1850, 1860, 1867, 1890, 1901, 1926/27, 1961 und 1972

- ↑ nach Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 69, erwarb Nehm Lippmann Rindskopf das Gebäude (Doppelgebäude mit Wasserstraße 18) von Seligmann Kitzinger, dem Sohn von Wolf und Kressle Kitzinger.

- ↑ Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 70; Blume zitiert aus StAFü Fach 28/6 Die Recherche über die Verhältnisse der Nehem Rindskopfschen Privat-Synagoge

- ↑ 1865 weist das Fürther Adressbuch Seite 8 auch Seligmann Dinkelspühler mit einer Gold-, Silber- und Metallwarenhandlung hier auf. Siehe dann auch Mohrenstraße 13 (ehemals)

- ↑ siehe: Archiv des Stadtbauamts Fürth, Mohrenstraße 7 / Wasserstraße 18

Literatur

- Gänsberg-Erinnerungen Band 4, Fürth, Städtebilder Verlag, 2008, S. 50

- Gisela Naomi Blume: "Mikwen in Fürth - Die Kellerquellenbäder der Israelitinnen“, 2.Teil, Fürther Geschichtsblätter 3/11, Seite 69-70

Siehe auch

- Synagoge

- Mohrenstraße (ehemals)

- Mohrenstraße 9 (ehemals)

- Mohrenstraße 5 (ehemals)

- Straßen des Gänsbergs

- Flächensanierung