Hauptseite/Der besondere Artikel-Archiv: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „US Army“ durch „U.S. Army“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |

|||

| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

===Gudrun Kunstmann=== | ===Gudrun Kunstmann=== | ||

[[Datei:Kunstmann Rathaus BW 02.JPG|mini|links|Gudrun Kunstmann beim Aufbau der "Justitia" in Bad Windsheim]] | [[Datei:Kunstmann Rathaus BW 02.JPG|mini|links|Gudrun Kunstmann beim Aufbau der "Justitia" in Bad Windsheim]] | ||

Geboren wurde Gudrun Kunstmann als Arzttochter in Erlangen, sie wohnte aber fast ihr ganzes Leben lang (von 1917-1994) in Fürth im Haus Nürnberger Straße 75. Sie studierte Kunst an den Akademien in Nürnberg und München. Aus Bronze, Stein, Keramik und Draht formte sie hauptsächlich Menschen und Tiere. | Geboren wurde Gudrun Kunstmann als Arzttochter in Erlangen, sie wohnte aber fast ihr ganzes Leben lang (von 1917-1994) in Fürth im Haus Nürnberger Straße 75. Sie studierte Kunst an den Akademien in Nürnberg und München. Aus Bronze, Stein, Keramik und Draht formte sie hauptsächlich Menschen und Tiere. Kunstmann gilt als hervorragende Vertreterin des modernen Realismus und dieser Richtung blieb sie über 40 Jahre lang treu. Ihre Werke wurden im In- und Ausland auf Ausstellungen gezeigt und bewundert. Sie gehörte dem "International Instituts of Arts and Letters" an. | ||

Neben ihrer künstlerischen Arbeit in ihrem Atelier in der Widderstraße 101 hielt sie Vorträge, unter anderem an der Volkshochschule Fürth. Zwei Jahre nach Gudrun Kunstmanns Tod fand 1996 im City-Center eine umfassende Ausstellung ihrer Werke statt; das Nilpferd "Elsbeth" stand am Brunnen in der untersten Ebene des ehemaligen Centers. Die "Tiergartenfreunde Nürnberg e. V." erbten eine beachtliche Anzahl der Werke. Tierplastiken sind auch in den Zoos von Wuppertal, Innsbruck, Landau, Heidelberg und Kronberg zu sehen. | Neben ihrer künstlerischen Arbeit in ihrem Atelier in der Widderstraße 101 hielt sie Vorträge, unter anderem an der Volkshochschule Fürth. Zwei Jahre nach Gudrun Kunstmanns Tod fand 1996 im City-Center eine umfassende Ausstellung ihrer Werke statt; das Nilpferd "Elsbeth" stand am Brunnen in der untersten Ebene des ehemaligen Centers. Die "Tiergartenfreunde Nürnberg e. V." erbten eine beachtliche Anzahl der Werke. Tierplastiken sind auch in den Zoos von Wuppertal, Innsbruck, Landau, Heidelberg und Kronberg zu sehen. | ||

Auch über 25 Jahre nach dem Tod Kunstmanns finden sich im gesamten Stadtgebiet nach wie vor Kunstplastiken von ihr wieder, jedoch | Auch über 25 Jahre nach dem Tod Kunstmanns finden sich im gesamten Stadtgebiet nach wie vor Kunstplastiken von ihr wieder, jedoch gerieten viele davon in Vergessenheit bzw. wurden durch Unachtsamkeit bzw. Unkenntnis zerstört oder versetzt. Ein Teil der Plastiken unterliegen dem zeitlichen Verfall oder waren Opfer von Vandalismus. | ||

(erschienen: 18.07.2022) | (erschienen: 18.07.2022) | ||

[[Gudrun Kunstmann|Weiterlesen...]] | [[Gudrun Kunstmann|Weiterlesen...]] | ||

| Zeile 133: | Zeile 132: | ||

---- | ---- | ||

===Kapitulation von Fürth=== | ===Kapitulation von Fürth=== | ||

[[Datei:Gustavstraße April 1945.jpg|mini|left|Vormarsch der [[ | [[Datei:Gustavstraße April 1945.jpg|mini|left|Vormarsch der [[U.S. Army| US-Streitkräfte]] am 19. April 1945 in der Gustavstraße]] | ||

Die Kapitulation von Fürth erfolgte am Donnerstag, den 19. April 1945 gegen 11 Uhr vormittags. Lange Zeit wurde in Fürth wenig bis gar nicht darüber berichtet. Die Quellenlage schien am Anfang noch schwierig, da die städtischen Behörden viele Akten in den letzten Kriegstagen bewusst vernichtet hatten. Zusätzlich gibt es kaum eine Dokumentation der deutschen Truppen, da diese im Chaos der letzten Kriegstage nur noch vereinzelt stattfand.<br> | Die Kapitulation von Fürth erfolgte am Donnerstag, den 19. April 1945 gegen 11 Uhr vormittags. Lange Zeit wurde in Fürth wenig bis gar nicht darüber berichtet. Die Quellenlage schien am Anfang noch schwierig, da die städtischen Behörden viele Akten in den letzten Kriegstagen bewusst vernichtet hatten. Zusätzlich gibt es kaum eine Dokumentation der deutschen Truppen, da diese im Chaos der letzten Kriegstage nur noch vereinzelt stattfand.<br> | ||

Im März 1945 wurde ein Verteidigungsplan für Mittelfranken aufgestellt, in der u. a. die Stadt Fürth gemäß dem stellv. Gauleiter Karl Holz, als vorgelagerter Verteidigungsring für die Stadt der Reichsparteitage um jeden Preis gehalten werden sollte. Anfang April 1945 wurden alle Mütter mit Kleinkindern aufgerufen, die Stadt Fürth zu verlassen bzw. sich in weniger gefährdete Gebiete zu begeben. | Im März 1945 wurde ein Verteidigungsplan für Mittelfranken aufgestellt, in der u. a. die Stadt Fürth gemäß dem stellv. Gauleiter Karl Holz, als vorgelagerter Verteidigungsring für die Stadt der Reichsparteitage um jeden Preis gehalten werden sollte. Anfang April 1945 wurden alle Mütter mit Kleinkindern aufgerufen, die Stadt Fürth zu verlassen bzw. sich in weniger gefährdete Gebiete zu begeben. | ||

Zu den Verteidigungsvorbereitungen zählte unter Anderem die bestehenden Brücken in Fürth zu sprengen, um den [[ | Zu den Verteidigungsvorbereitungen zählte unter Anderem die bestehenden Brücken in Fürth zu sprengen, um den [[U.S. Army| US-Streitkräfte]]n ein schnelles Vordringen zu erschweren. Am 13. April 1945 wurde der gesamte Bahnverkehr eingestellt und am 17. April 1945 gegen Mittag war Panzeralarm ertönt - die 42. Infanteriedivision Rainbow rückte vom Stadtwesten heran.<br> | ||

Kampfkommandant Georg Flierl, der zu diesem Zeitpunkt die Truppen in Fürth führte, entschied, diese bis zum Abend aus Fürth abzuziehen. Am 18. April 1945 gegen 16 Uhr ordnete Flierl jedoch einen letzten Gegenangriff an und noch am Morgen des 19. April 1945 wurde die Stadt beschossen. Anschließend forderte ein amerikanischer Major vom 3. Bataillon des 222. Infanterie-Regiments die Stadt Fürth förmlich zur bedingungslosen Kapitulation auf, welche vom Fürther Oberbürgermeister Dr. [[Karl Häupler]] nach einigem Zögern auch akzeptiert wurde. Am Nachmittag wehten in den Straßen Fürths überall weiße Fahnen, auch auf dem Rathausturm. (erschienen: 02.04.15) | Kampfkommandant Georg Flierl, der zu diesem Zeitpunkt die Truppen in Fürth führte, entschied, diese bis zum Abend aus Fürth abzuziehen. Am 18. April 1945 gegen 16 Uhr ordnete Flierl jedoch einen letzten Gegenangriff an und noch am Morgen des 19. April 1945 wurde die Stadt beschossen. Anschließend forderte ein amerikanischer Major vom 3. Bataillon des 222. Infanterie-Regiments die Stadt Fürth förmlich zur bedingungslosen Kapitulation auf, welche vom Fürther Oberbürgermeister Dr. [[Karl Häupler]] nach einigem Zögern auch akzeptiert wurde. Am Nachmittag wehten in den Straßen Fürths überall weiße Fahnen, auch auf dem Rathausturm. (erschienen: 02.04.15) | ||

[[Kapitulation von Fürth|Weiterlesen...]] | [[Kapitulation von Fürth|Weiterlesen...]] | ||

| Zeile 165: | Zeile 164: | ||

Im Jahr [[1860]] bzw. [[1862]] erscheint in Fürth erstmals der Name ''Grüner'' im Zusammenhang mit Bier. Die Brüder Johann Georg, Johann Heinrich und [[Georg Heinrich Grüner]] aus Altdorf erwarben am [[3. Mai]] [[1860]] eine Brauerei an der [[Gartenstraße]], auf deren Grundstück bereits seit dem [[11. April]] [[1709]] eine "Bräugerechtigkeit" lag, und bauten diese [[1863]] auf dem Gelände zwischen [[Rosenstraße|Rosen-]], Gartenstraße und [[Wasserstraße]] stark aus.<br> | Im Jahr [[1860]] bzw. [[1862]] erscheint in Fürth erstmals der Name ''Grüner'' im Zusammenhang mit Bier. Die Brüder Johann Georg, Johann Heinrich und [[Georg Heinrich Grüner]] aus Altdorf erwarben am [[3. Mai]] [[1860]] eine Brauerei an der [[Gartenstraße]], auf deren Grundstück bereits seit dem [[11. April]] [[1709]] eine "Bräugerechtigkeit" lag, und bauten diese [[1863]] auf dem Gelände zwischen [[Rosenstraße|Rosen-]], Gartenstraße und [[Wasserstraße]] stark aus.<br> | ||

Als die Gebrüder Grüner die Brauerei übernahmen, entsprach der Bierausstoß "lediglich" 5.500 hl Bier. Bis [[1865]] erreichten sie einen Bierausstoß von 20.000 hl Bier. Die Söhne die das Unternehmen nach dem Tod des Vaters Johann Heinrich Grüner [[1866]] übernommen hatten, konnten den Bierausstoß bis [[1890]] weiter erhöhen - auf ca. 63.000 hl Bier. [[1896]] wurde die Brauerei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, der offizielle Name der Brauerei lautete nun wie folgt: ''Aktienbrauerei Fürth, vorm. Gebrüder Grüner in Fürth''<br> In den Folgejahren konnte das Brauereianwesen stetig erweitert und modernisiert werden, so dass der Bierausstoß bis kurz vor Kriegsbeginn 1914 bei knapp 100.000 hl Liter lag. [[1926]] wurde die Brauerei erneut umbenannt in: Grüner-Bräu A.G., Fürth/B.<br> | Als die Gebrüder Grüner die Brauerei übernahmen, entsprach der Bierausstoß "lediglich" 5.500 hl Bier. Bis [[1865]] erreichten sie einen Bierausstoß von 20.000 hl Bier. Die Söhne die das Unternehmen nach dem Tod des Vaters Johann Heinrich Grüner [[1866]] übernommen hatten, konnten den Bierausstoß bis [[1890]] weiter erhöhen - auf ca. 63.000 hl Bier. [[1896]] wurde die Brauerei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, der offizielle Name der Brauerei lautete nun wie folgt: ''Aktienbrauerei Fürth, vorm. Gebrüder Grüner in Fürth''<br> In den Folgejahren konnte das Brauereianwesen stetig erweitert und modernisiert werden, so dass der Bierausstoß bis kurz vor Kriegsbeginn 1914 bei knapp 100.000 hl Liter lag. [[1926]] wurde die Brauerei erneut umbenannt in: Grüner-Bräu A.G., Fürth/B.<br> | ||

Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] wurde die Grüner Bräu A.G. zunächst von der US Armee annektiert. Hierzu steht im Skript zur Festschrift des 75. jährigen Bestehens der AG folgendes: ''Bald nach dem Einmarsch der [[ | Nach dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] wurde die Grüner Bräu A.G. zunächst von der US Armee annektiert. Hierzu steht im Skript zur Festschrift des 75. jährigen Bestehens der AG folgendes: ''Bald nach dem Einmarsch der [[U.S. Army|Amerikaner]] verstopften unübersehbare Kolonnen von US-Lastwagen die Rosenstraße und die angrenzenden Straßenzüge.... Die hygienischen Verhältnisse entsprachen den überaus verwöhnten Ansprüchen der [[U.S. Army|Amerikaner]]... und so wurde die Grüner Bräu AG durch Armeebefehl zur ersten und zunächst einzigen Armee-Bierbrauerei der amerikanischen Besatzungsmacht für die gesamte US-Zone ernannt.''<br> | ||

Im Umkehrschluss bedeutete dies aber, dass es Grüner Bier für die Fürther Bevölkerung unmittelbar nach dem Krieg kaum noch gab. Den Bierdurst der Bevölkerung deckte Grüner zu dieser Zeit durch die [[1936]] erworbene Brauerei Zirndorf ab, neben den anderen noch bestehenden [[Brauereien]] in Fürth. | Im Umkehrschluss bedeutete dies aber, dass es Grüner Bier für die Fürther Bevölkerung unmittelbar nach dem Krieg kaum noch gab. Den Bierdurst der Bevölkerung deckte Grüner zu dieser Zeit durch die [[1936]] erworbene Brauerei Zirndorf ab, neben den anderen noch bestehenden [[Brauereien]] in Fürth. | ||

Die Grüner-Bräu AG expandierte nach dem 2. Weltkrieg weiterhin. So konnten sie Anfang der 1960er Jahre über ein Vertriebsnetz von knapp 600 Absatzstellen im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen berichten. Gleichzeitig wurden Vertrieb-Depots außerhalb der Region aufgebaut, so z.B. [[1961]] in Ulm, Mannheim, Weiden, [[1962]] in Würzburg und [[1968]] in Aschaffenburg und Ingolstadt. Gleichzeitig versuchte man den allgemeinen Trinkgewohnheiten der Deutschen gerecht zu werden, in dem immer mehr nicht alkoholische Getränke im Sortiment aufgenommen wurden. | Die Grüner-Bräu AG expandierte nach dem 2. Weltkrieg weiterhin. So konnten sie Anfang der 1960er Jahre über ein Vertriebsnetz von knapp 600 Absatzstellen im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen berichten. Gleichzeitig wurden Vertrieb-Depots außerhalb der Region aufgebaut, so z.B. [[1961]] in Ulm, Mannheim, Weiden, [[1962]] in Würzburg und [[1968]] in Aschaffenburg und Ingolstadt. Gleichzeitig versuchte man den allgemeinen Trinkgewohnheiten der Deutschen gerecht zu werden, in dem immer mehr nicht alkoholische Getränke im Sortiment aufgenommen wurden. | ||

Aktuelle Version vom 15. Januar 2024, 06:59 Uhr

Der besondere Artikel - demnächst / Vorschläge

- Einen der zahlreichen neuen Artikel zu den Mitgliedern der Familie Gran

- Einen der zahlreichen neuen Artikel zu den Mitgliedern der Familie Schildknecht

Der besondere Artikel - aktuell

Gudrun Kunstmann

Geboren wurde Gudrun Kunstmann als Arzttochter in Erlangen, sie wohnte aber fast ihr ganzes Leben lang (von 1917-1994) in Fürth im Haus Nürnberger Straße 75. Sie studierte Kunst an den Akademien in Nürnberg und München. Aus Bronze, Stein, Keramik und Draht formte sie hauptsächlich Menschen und Tiere. Kunstmann gilt als hervorragende Vertreterin des modernen Realismus und dieser Richtung blieb sie über 40 Jahre lang treu. Ihre Werke wurden im In- und Ausland auf Ausstellungen gezeigt und bewundert. Sie gehörte dem "International Instituts of Arts and Letters" an.

Neben ihrer künstlerischen Arbeit in ihrem Atelier in der Widderstraße 101 hielt sie Vorträge, unter anderem an der Volkshochschule Fürth. Zwei Jahre nach Gudrun Kunstmanns Tod fand 1996 im City-Center eine umfassende Ausstellung ihrer Werke statt; das Nilpferd "Elsbeth" stand am Brunnen in der untersten Ebene des ehemaligen Centers. Die "Tiergartenfreunde Nürnberg e. V." erbten eine beachtliche Anzahl der Werke. Tierplastiken sind auch in den Zoos von Wuppertal, Innsbruck, Landau, Heidelberg und Kronberg zu sehen.

Auch über 25 Jahre nach dem Tod Kunstmanns finden sich im gesamten Stadtgebiet nach wie vor Kunstplastiken von ihr wieder, jedoch gerieten viele davon in Vergessenheit bzw. wurden durch Unachtsamkeit bzw. Unkenntnis zerstört oder versetzt. Ein Teil der Plastiken unterliegen dem zeitlichen Verfall oder waren Opfer von Vandalismus.

(erschienen: 18.07.2022)

Weiterlesen...

Der besondere Artikel - Archiv

Verschönerungsverein

Der Verschönerungsverein Fürth war ein 1879 gegründeter Verein zur Anregung, Förderung und Durchführung von Einrichtungen und Unternehmungen zur Verschönerung der Stadt und ihrer Umgebung, zur Erholung der Einwohner und zur Hebung des Fremdenverkehrs.

Die Aufbruchstimmung nach dem erfolgreichen Krieg gegen Frankreich und der Gründung des Deutschen Reiches 1871 war groß. Der Begriff „Gründerzeit“ drückt dies passend aus. Der Verein wirkte in Fürth über 50 Jahre lang mit der Errichtung von Wegen, Stegen, Grünanlagen sowie Brunnen und Baumpflanzungen und trug somit wesentlich zur Hebung des Stadtbildes bei. Zu seiner Hochzeit vor dem Ersten Weltkrieg gehörten dem Verein über 1200 Mitglieder an, darunter ein regelrechtes who is who der Fürther Prominenz. Von der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg schwer getroffen, konnte der Verein nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen. Im Dritten Reich wurde der Verein schließlich 1937 aufgelöst „da sich unter rühriger und tatkräftiger Leitung von OB Franz Jakob die Stadtspitze selbst um die Schönheit der Landschaft und …die Ausgestaltung des Stadtbildes kümmere und ein eigener Verschönerungsverein überflüssig sei“.

(erschienen: 18.02.2021)

Weiterlesen...

COVID-19-Pandemie in Fürth

Die COVID-19-Pandemie ist eine Viruserkrankung, bedingt durch den neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Die Infektion begann vermutlich im Dezember 2019 in der Millionenstadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei.

In Fürth trat der Virus, im Vergleich zu den Nachbarkommunen, erst relativ spät auf: Die ersten Verdachtsfälle wurden am ersten Märzwochenende gemeldet. Insgesamt gab es am Sonntag, den 1. März 2020 drei Verdachtsfälle im Stadtgebiet Fürth. Diese Personen wurden in häusliche Quarantäne gestellt, ein bestätigter Fall war bis dato erst in Nürnberg, Erlangen, Bamberg oder Langenzenn gemeldet worden, nicht aber in Fürth. Allerdings entwickelte sich Fürth in der Folgezeit als sog. "Hotspot", d.h. 3/4 aller postiv getesteten Personen in der Metropolregion - die eine stationäre Behandlungen benötigten - waren entweder aus dem Stadtgebiet Fürth, oder kamen aus dem Landkreis Fürth. Insbesondere drei Altenpflegeeinrichtungen aus dem Landkreis ließen die Zahl der positiv getesteten Personen in die Höhe schnellen.

(erschienen: 28.06.2020)

Weiterlesen...

Wiedervereinigung Deutschlands

Die Wiedervereinigung Deutschlands machte sich auch in Fürth bemerkbar, wenn auch nicht in dem Ausmaß bzw. Zuspruch wie in den anderen Metropolstädten wie z. B. in Nürnberg. Dabei müssen jedoch zwei Ereignisse unterschieden werden, einmal die Zuwanderung (Übersiedlung) vor dem 9. November 1989 und zum anderen der Ansturm auf die Weststädte nach dem 9. November 1989, als die Mauer in Berlin von allen unerwartet geöffnet wurde. In den darauf folgenden Tagen berichteten die Nürnberger Nachrichten am 13. November 1989, dass jeder fünfte DDR-Bürger sich auf West-Besuch befand.

Zunächst kamen die DDR-Übersiedler über die Tschechoslowakei (ČSSR) und Ungarn nach Fürth, also DDR-Bürger, die der DDR dauerhaft den Rücken zugekehrt hatten und in Westdeutschland bleiben wollten. Diese konnten nicht ahnen, dass nur kurze Zeit später die Grenzen ganz geöffnet wurden, womit sich manche sicher viele Strapazen und Schikanen hätten ersparen können. Für die Übersiedler wurde u. a. in der Karolinenstraße ein Auffanglager durch die Stadt Fürth errichtet. Im Oktober 1989 berichtet das Arbeitsamt, dass sich alleine für diesen Zeitraum (Oktober 1989) bereits 240 ehem. DDR-Bürger beim Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet hatten. Nach der Grenzöffnung der ehem. DDR vom 9./10. November 1989 kam es zur viel größeren Bevölkerungsbewegung, die sich vor allem durch Tagesbesucher kennzeichneten. Die meisten der Tagesbesucher erhielten ein Begrüßungsgeld in Höhe von 100 DM durch den Freistaat Bayern, das sie vor Ort bei entsprechenden Behörden abholen konnten. (erschienen: 02.10.2019)

Weiterlesen...

Metallspende

Die Metallspende diente im 1. Weltkrieg und im 2. Weltkrieg als „Metallspende des deutschen Volkes“ dazu, Zugriff auf kriegswichtige Metalle zu erhalten und die für eine Kriegsführung auf lange Dauer notwendige Metallreserve zu schaffen. Eine der Aktionen der Metallspende im 2. Weltkrieg betraf die im Besitz der öffentlichen Hand sowie die im kirchlichen und staatlichen Eigentum befindlichen Denkmäler bzw. Denkmalsteile aus Kupfer, Zinn, Nickel, Blei oder aus Legierungen dieser Metalle. In Fürth wurden im Rahmen dieser Aktion die Teile aus Bronze von 14 Denkmälern mit einem Gesamtgewicht von ca. zwei Tonnen abgenommen und abgeliefert. Manche Denkmäler sind in der Folge ganz verschwunden, von anderen sind noch Teile vorhanden. Einzelne Denkmäler wie z. B. der Centaurenbrunnen wurden aufgrund ihres hohen künstlerischen Wertes von der Ablieferung zurückgestellt. Andere Objekte haben durch Zufall überlebt, dazu gehören unter Anderem der Königswartergedenkstein mit seiner Bronzetafel sowie zwei Gedenktafeln an Rathaus und Jahnturnhalle welche vermutlich bei der Erfassung übersehen wurden. (erschienen: 01.04.2019)

Weiterlesen...

Nudelfabriken

Im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat es in Fürth eine ausgeprägte Nudelmanufaktur gegeben. Im bislang ältesten Nachweis, dem "Handbuch für Kaufleute" von 1785/1786, in der "Allgemeine Handlungszeitung" von 1786 sowie in der "Geographie für alle Stände" von 1790 werden jeweils sieben Nudelfabrikanten erwähnt und nahezu wortgleich gelobt, "welche alle Arten von Macaroni´s bereiten, die an Schönheit und Güte den Italienischen wenig nachgeben." 1789/1790 werden die Nudelfabriken sogar in einem französischen Handelsbuch genannt. Die meisten der genannten Bücher erwähnen keine bzw. nur wenige weitere Nudelfabriken in anderen Städten, so dass sich eben der Verdacht aufdrängt, dass Fürth einer der ersten Orte im deutschsprachigen Raum für Nudelfabriken gewesen sein könnte. Leider gibt es bisher vor Ort keinerlei Kenntnis über den jeweiligen genauen Standort der Herstellungsstätten. Der bislang einzige, namentlich bekannte Nudelhersteller war Georg Paul Heberlein, der um 1798 mit seinen Produkten (neben Nudeln auch "nürnb. Waaren, Gries, Mehl [...]") die Messe zu Braunschweig besuchte. (erschienen: 25.08.2018)

Weiterlesen...

AOK Fürth

Die AOK in Fürth ist die älteste der mittelfränkischen Geschäftsstellen der AOK Bayern. Mit der Gründung der AOK in Fürth setzten die Gewerkschaften ihr Anliegen, die arbeitende Bevölkerung gegen die Folgen von Krankheit abzusichern, durch. Die AOK entwickelte sich zu Fürths größter solidarischer Gesundheitsbewegung und wurde Marktführer. Um noch leistungsfähiger zu werden, vereinigten sich am 1. Mai 1943 zunächst die Allgemeinen Ortskrankenkassen in Fürth, Neustadt an der Aisch und Scheinfeld zur AOK Fürth. Am 1. Januar 1945 folgte der Zusammenschluss zur AOK Gau Franken. Aus dieser entstand wiederum die AOK Mittelfranken. Seit 1989 firmiert die AOK unter dem Namen "AOK - Die Gesundheitskasse", um das zu dieser Zeit noch seltene Engagement im Bereich der Prävention hervorzuheben. Am 1. Juni 1995 vereinigten sich alle bayerischen Allgemeinen Ortskrankenkassen zur "AOK Bayern - Die Gesundheitskasse".

Die AOK in Fürth hatte seit 1903 mehrere Adressen: Königstraße 76 (1903 - 1904), Königstraße 42 (1904 - 1909), Schwabacher Straße 58 (1909 - 1955), Königswarterstraße 28 (seit 1955 mit Ausnahme 2013 - 2015 wegen Umbau). Der Beschluss zum Kauf des Grundstücks Königswarterstraße 28 erfolgte bereits im April 1951. Auf dem Grundstück befand sich die im 2. Weltkrieg beschädigte Villa Rosenhaupt welche abgerissen werden sollte. Die Notwendigkeit dieses Bauprojektes wurde von allen maßgeblichen amtlichen Stellen einmütig anerkannt. Tatsächlich wurde im Frühjahr 1954 nach den Plänen der Fürther Architekten Paul Berthold und Hans Aigner mit dem Bau der neuen Verwaltungsstelle begonnen. Beim Richtfest am 15. Juli 1955 wurde angemerkt, dass das Gebäude in seiner Schlichtheit und seinem wohlausgewogenen Maßen wesentlich zum Schmuck der dortigen Gegend beiträgt. Am Neubau befand sich ein Relief der Fürther Künstlerin Gudrun Kunstmann, das die Hilfsbereitschaft der Allgemeinen Ortskrankenkasse versinnbildlicht (1986 entfernt). In der gut zweijährigen Bauzeit von April 1984 bis Juli 1986 wurde die Geschäftsstelle nach 29-jähriger Nutzung saniert und über die Hofseite auf eine Nutzfläche von 2.200 Quadratmeter für 5 Mio. DM erweitert. Durch den Umbau wurden die in vielen Tausend Karteikarten enthaltenen Daten aus dem Beitrags- und Leistungsbereich, die als Arbeitsmittel für die AOK-Mitarbeiter zur Verfügung stehen mussten, durch moderne Datenspeicher ersetzt. 2013, nach 58 Jahren Betriebszeit, war das Gebäude der AOK Fürth in allen Teilen verbraucht. Während der Generalsanierung des Stammsitzes wurden Teile des Kleeblatt-Centers in der Würzburger Straße 150 als Ausweichquartier genutzt. Am 17. September 2015 erfolgte in einem Festakt die feierliche Eröffnung des aufwendig sanierten Stammhauses. (erschienen: 02.04.2018)

Weiterlesen...

Hardhöhe

Die Hardhöhe ist ein Stadtteil im Westen der Stadt Fürth mit etwa 15.000 Einwohnern. Der Ortsname leitet sich vom Flurnamen Hart, Hard oder Haard, einem Namen für bewaldete Höhenzüge ab. Nach der Rodung wurde die Hard nicht kultiviert oder landwirtschaftlich genutzt; überliefert ist aber die militärische Nutzung. Im Dreißigjährigen Krieg lagerte König Gustav Adolf mit seiner Armee mehrmals auf der Hardhöhe, so im März 1632 vor dem Einzug in Nürnberg. Im September 1632 zur Schlacht an der Alten Veste wurde ein befestigtes Feldlager errichtet, der Lagerwall verlief ungefähr entlang der heutigen Hardstraße. Später wurden auf der Hardhöhe Militärparaden abgehalten, unter anderem von der Reichsarmee im Siebenjährigen Krieg sowie durch die neuen Machthaber, nachdem Fürth 1792 preußisch und 1806 bayerisch geworden war. Das Gebiet gehörte überwiegend zur Gemeinde Unterfürberg (eingemeindet 1901), der Nordteil zu Unterfarrnbach (eingemeindet 1918). Erschlossen wurde die Hardhöhe außer von der Reichsstraße im Norden und der Straße nach Unterfürberg im Süden (heute Cadolzburger Straße) von einer kleinen Straße, die vom Wiesengrund auf die Anhöhe führte, die heutige Hardstraße. Außerdem führte in Nord-Süd-Richtung die Straße In der Lache von Unterfarrnbach nach Unterfürberg über die Hard (heute Hamburger Straße, Allensteiner Straße, Lycker Straße) und vom höchsten Punkt ein Weg nach Oberfürberg (ehemalige Vogelstraße).

Nach der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entstanden regelmäßig neue Pläne, das freie Gelände zu nutzen. 1889 wurde vorgeschlagen, einen Stadtpark anzulegen, Kasernen sollten 1890 dort entstehen, 1902 wurde die Hard als Standort eines neuen Krankenhauses vorgesehen. 1907 wurde auf ihr zu Ehren Otto von Bismarcks ein 17,5 Meter hoher Bismarckturm in etwa an der Stelle, an der heute die Heilig-Geist-Kirche steht, errichtet. In den 1920er Jahren entstanden beim Bismarckturm ein Festplatz und ein Biergarten.

1919/20 baute die Gothaer Waggon- und Flugzeugfabrik ("Waggon") auf der Hard. Die Betriebsgebäude übernahm später Bachmann & Blumenthal, das in die militärische Produktion des Dritten Reiches eingebunden wurde und einen Werksflugplatz und eine Startbahn erhielt, im Volksmund blieb jedoch der Name "Waggon" präsent.

1933/34 entstand die erste "Kleinsiedlung Harder Höhe" mit 114 Siedlerstellen (heute Allensteiner-, Mottlau-, Insterburger-, Hard- und Olivaer Straße) als Reichsheimstätte. Südlich der Siedlung entstanden in dieser Zeit die Gartenkolonie Segen der Erde und die Gartenanlage des südwestlichen Gartenbauvereins mit der gleichnamigen Gaststätte an der Stettiner Straße.

Weil der Nürnberger Flughafen am Marienberg im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, wurde die Startbahn des ehemaligen Werkflugplatzes von Bachmann & Blumenthal als provisorischer Flughafen eingerichtet. Er wurde bis zum 6. April 1955 genutzt, dann war der neue Flughafen an seinem heutigen Standort im Knoblauchsland fertig.

Der Fürther Stadtbaurat Hirsch stellte 1955 im Bauausschuss den Bebauungsplan für das Flugplatzgelände vor. Die Pläne waren schon seit längerer Zeit fertig, da die Stadt das Gelände auf der Hard nutzen wollte, um Maßnahmen gegen die Wohnungsnot der Nachkriegszeit ergreifen zu können. Eine Trabantenstadt nach den Städtebauvorstellungen der 1950er Jahre als aufgelockerte Stadt im Grünen mit Wohnungen, Kirche, Schule, Volksbücherei und Kindergarten sowie mit Geschäften, Post und Sparkasse entstand in der Folgezeit.

(erschienen: 01.07.2017)

Weiterlesen...

Stadtwald

Der Stadtwald Fürth (früher: die Fürberg, der Gemeindewald Fürth) ist ein Waldgebiet mit Bannwaldstatus im Westen Fürths. Es umfasst 560 Hektar und grenzt im Westen an den Landkreis Fürth an. Der Fürther Stadwald bildet zusammen mit den angrenzenden Waldgebieten von Zirndorf, Cadolzburg und Seukendorf ein zusammenhängendes Wald- und Naherholungsgebiet.

Der Stadtwald befindet sich überwiegend auf einem Sandsteinrücken aus unterem Burgsandstein, der meist nur von einer dünnen, nährstoffarmen Erdschicht bedeckt ist. In den Kammlagen reicht der Sandstein bis an die Oberfläche. Er wurde bereits im Mittelalter in Steinbrüchen abgebaut. Darunter befindet sich eine Gesteinsschicht aus Blasensandstein, die bis in die Talböden von Farrnbach, Rednitz und Bibert reicht.

Der Fürther Stadtwald zählt zu den ökologisch beispielhaft bewirtschafteten Wäldern in Bayern. 1976 wurde der Stadtwald zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. 1985 erfolgte die Ausweisung zum Bannwald. Im Jahr 2009 wurde der Bayerische Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung verliehen; der Ökologische Jagdverband Bayern e. V. (ÖJV) zeichnete im Jahr 2015 die Stadt Fürth mit dem „Wald-vor-Wild-Preis“ aus.

Der Stadtwald ist das ganze Jahr über ein intensiv genutztes Naherholungsgebiet für Fürth. Er wird durchzogen von einem dichten Netz von breiten befestigten Forstwegen, einfachen Waldwegen und schmalen Pfaden, dazu kommen eigene Reitwege und Mountainbike-Trails.

2016 wurde das markierte Wegenetz vom Fränkischen Alpverein e. V. überarbeitet, einige Wanderwege reichen weit über den Stadtwald hinaus. Dazu kommen mehrere Rundwanderwege, die an den Wanderparkplätzen beginnen und enden und 4 markierte Touren für Nordic-Walker (3,5 – 14 km). Alle Wege und viele Zusatzinformationen sind in der Freizeitkarte für den Fürth-Zirndorfer Stadtwald eingezeichnet, auch zwei Wege für sehbehinderte Personen.

Genutzt wird der Stadtwald immer wieder für verschiedene sportliche Veranstaltungen und das Stadtwaldfest. Der Stadtwald ist mit Buslinien und über die Rangaubahn auch gut mit öffentlichen Verkehrsmittel erreichbar.

(erschienen: 10.01.2017)

Weiterlesen...

Benno Berneis

Benno Berneis (geb. 9. Mai 1883 in Fürth; gest. 8. August 1916 bei Saint-Souplet) war ein Kunstmaler des Impressionismus.

Berneis wurde als Sohn des jüdischen Fabrikbesitzers Albert Berneis und dessen Frau Betty Berneis in Fürth geboren.

Nach dem Besuch der Volksschule war Benno Berneis Schüler am Humanistischen Gymnasium, dort war er auch Mitglied der Schülerverbindung Abituria.

Nach seiner Militärdienstzeit als Einjährig-Freiwilliger beim 1. Chevaulegers-Regiment in Nürnberg begann er 1902 sein Studium in München an der gerade gegründeten, neuen Zeichenschule von Moritz Heymann (1870 - 1937), einem Impressionisten aus Breslau. 1905 wechselte Benno Berneis seinen Studienort mit dem Umzug nach Berlin. Dort studierte er Malerei bei Max Liebermann (1847 - 1935), Lovis Corinth (1858 - 1925) und Max Slevogt (1868 - 1932), die zu den bedeutendsten Vertretern des deutschen Impressionismus zählen.

Während seiner Studienzeit in Berlin stellte Benno Berneis für sich selbst schnell fest, wo er nach dem Studium weiterhin leben und arbeiten wollte - nämlich in Berlin zusammen mit namhaften Künstlern des Impressionismus und Expressionismus. 1912 stellte er in der Bremer Kunsthalle seine Bilder aus, und sein Talent blieb der Kunstwelt nicht verborgen. Nach den ersten Erfolgen begann im August 1914 jedoch der Erste Weltkrieg und Benno Berneis musste sich als Unteroffizier beim Stab der 1. Bayerischen Train-Abteilung in München melden. Im Verlauf des Krieges erhielt Berneis sein Offiziers-Patent und meldete sich zur Fliegertruppe. Nach seiner Ausbildung zum Jagdflieger kam Berneis anschließend zur Fokkerstaffel des Armeeoberkommandos III an die Westfront. Dort starb er am 8. August 1916 bei einem Luftkampf über Saint-Souplet. In der Kunstkritik galt Berneis damals als eines der hoffnungsvollsten Talente in Berlin, das durch seinen frühen Tod ein jähes Ende fand. Seine Gemälde gerieten in der Folgezeit schnell in Vergessenheit. Erst seit 2015 können die Bilder in Berlin in der "Berlinischen Galerie" in einem eigens für Berneis geschaffenen Raum besichtigt werden.

(erschienen: 01.09.2016)

Weiterlesen...

Fritz Oerter

Fritz Oerter (geb. 19. Februar 1869 in Straubing als Friedrich Oerter, gest. 19. September 1935 in Fürth) war Lithograph, Schriftsteller und Buchhändler. Weiterhin war er ein Anhänger des Anarchosyndikalismus. Fritz Oerter war verheiratet und hatte einen jüngeren Bruder, der ebenfalls politisch aktiv war. Er wohnte gemeinsam mit seiner Frau in der Unteren Fischerstraße 13, seine Buchhandlung und Leihbücherei befand sich in der Pfarrgasse (Eingang Obere Fischerstraße 3).

1887 tritt Fritz Oerter in die SPD ein. Gleichzeitig engagiert er sich für den Anarchismus und schmuggelt gemeinsam mit seinem Bruder Sepp Oerter Agitationsmaterial von den Niederlanden nach Deutschland.

Politisch aktiv war er als Mitglied in der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (FAUD) (einem Zusammenschluss freier Gewerkschaften) sowie als hauptverantwortlicher Redakteur der Zeitschrift "Der Syndikalist", einer deutschsprachigen Zeitschrift des Anarchosyndikalismus.

Oerter war zudem Zeitzeuge und Aktivist der Räterepublik in Bayern und in Fürth. Die Anfänge des Nationalsozialismus beschrieb Oerter in seinem Tagebuch im März 1933 wie folgt: „Die ‘Kultur’ schreitet voran, [...] dass man bald von einem geistigen Deutschland nicht mehr reden kann [...]“.

Seine kritische Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, die er stets auch in seinen Publikationen zum Ausdruck brachte, und seine Kontakte zum demokratischen Widerstand gegen Nationalismus und Großkapital führte immer wieder zu Verhaftungen. Zuletzt wurde Oerter im Alter von 66 Jahren im September 1935 verhaftet und durch die SA verhört. Während der einwöchigen Haft wird Oerter offensichtlich schlecht behandelt, so dass er geschwächt und gebrochen die Haft verlässt. Kurze Zeit später verstirbt Oerter am 19. September 1935 an den Folgen einer Lungenentzündung im Fürther Krankenhaus.

(erschienen: 16.03.16)

Weiterlesen...

Waldmannsweiher

Der Waldmannsweiher ist ein "toter" Nebenarm der Rednitz. Er ist benannt nach dem Fürther Magistratsrat Daniel Waldmann. Ursprünglich bildete die Rednitz an dieser Stelle zwei Arme, die um eine Insel flossen - eine sog. "Wöhr". Solche, vom ursprünglichen Fluss abgetrennte Gewässer nennt man "Altwasser". Früher mündete der Scherbsgraben in den Waldmannsweiher. Der Weiher ist etwa 12.000 Quadratmeter groß und ca. 4,5 Meter tief.

Zum Nebenarm ist der Waldmannsweiher vermutlich in Folge eines Hochwasser in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1784 geworden. 1822 wird der Waldmannsweiher in einer Stadtkarte als Sumpf angegeben, der dem Volksmund nach von einer warmen Quelle gespeist wird und ungeheuer tief sein soll. Der Waldmannsweiher ist für Angler ein beliebtes Freizeitziel, Eislaufen und Baden sind gegenwärtig ganzjährig verboten. Das war nicht immer so, denn der Weiher diente einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell als Sportbad. Davon sind heute jedoch keine Spuren mehr übrig, auch der damals errichtete Badesteg existiert heute nicht mehr. Nach der Schließung des Waldmannsweihers für den Badebetrieb nahm das Fürther Sommerbad am Scherbsgraben seinen Betrieb auf, das Flußbad existierte dazu weiterhin parallel bis 1968.

Traurige Bekanntheit erlangte der Waldmannsweiher dadurch, dass in ihm etliche Lebensmüde bzw. verzweifelte junge Menschen den Freitod suchten oder beim Eislaufen ertranken. Der Waldmannsweiher war lange Zeit auch berüchtigt wegen zahlreicher Munitionsfunde aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. (erschienen: 09.11.15)

Weiterlesen...

City-Center

Das City-Center Fürth ist ein Einkaufszentrum in der Nähe des Stadttheaters zwischen Alexander-, König- und Schwabacher Straße (Fußgängerzone). Es wurde am 19. September 1985 eröffnet. Zuvor befanden sich auf diesem Gelände - dem Geismann-Areal - die Brauerei Geismann und die Mälzerei der Brauerei Humbser.

Im Frühjahr 1980 wird das Projekt City-Center von der Stadt ausgeschrieben und die Bewerber werden von Seiten der Stadt gesichtet. 1981 verabschiedet sich der Stadtrat vom Denkmalschutz, das Geismann Areal wird zum Tribut an die Zukunft abgerissen. 1982 werden mit dem Geismannsaal und dem denkmalgeschützten Geismann-Bräustübl die letzten Bauwerke des Altbestands abgebrochen.

Am 19. September 1985 erfolgt die (teilweise) Eröffnung des Centers - der restliche Teil zur Königstraße wird erst Jahre später fertiggestellt.

Bereits beim Bau hatte es durch Insolvenzen beteiligter Unternehmen Probleme gegeben, heute gilt das City-Center als Abschreibungsobjekt, das aufgrund einer großen Anzahl von Eigentümern nicht effizient arbeite. Besonders angesichts des Projekts Neue Mitte in direkter Nachbarschaft sehen viele die Zeit des City-Centers endgültig als abgelaufen an. (erschienen: 05.06.15)

Weiterlesen...

Kapitulation von Fürth

Die Kapitulation von Fürth erfolgte am Donnerstag, den 19. April 1945 gegen 11 Uhr vormittags. Lange Zeit wurde in Fürth wenig bis gar nicht darüber berichtet. Die Quellenlage schien am Anfang noch schwierig, da die städtischen Behörden viele Akten in den letzten Kriegstagen bewusst vernichtet hatten. Zusätzlich gibt es kaum eine Dokumentation der deutschen Truppen, da diese im Chaos der letzten Kriegstage nur noch vereinzelt stattfand.

Im März 1945 wurde ein Verteidigungsplan für Mittelfranken aufgestellt, in der u. a. die Stadt Fürth gemäß dem stellv. Gauleiter Karl Holz, als vorgelagerter Verteidigungsring für die Stadt der Reichsparteitage um jeden Preis gehalten werden sollte. Anfang April 1945 wurden alle Mütter mit Kleinkindern aufgerufen, die Stadt Fürth zu verlassen bzw. sich in weniger gefährdete Gebiete zu begeben.

Zu den Verteidigungsvorbereitungen zählte unter Anderem die bestehenden Brücken in Fürth zu sprengen, um den US-Streitkräften ein schnelles Vordringen zu erschweren. Am 13. April 1945 wurde der gesamte Bahnverkehr eingestellt und am 17. April 1945 gegen Mittag war Panzeralarm ertönt - die 42. Infanteriedivision Rainbow rückte vom Stadtwesten heran.

Kampfkommandant Georg Flierl, der zu diesem Zeitpunkt die Truppen in Fürth führte, entschied, diese bis zum Abend aus Fürth abzuziehen. Am 18. April 1945 gegen 16 Uhr ordnete Flierl jedoch einen letzten Gegenangriff an und noch am Morgen des 19. April 1945 wurde die Stadt beschossen. Anschließend forderte ein amerikanischer Major vom 3. Bataillon des 222. Infanterie-Regiments die Stadt Fürth förmlich zur bedingungslosen Kapitulation auf, welche vom Fürther Oberbürgermeister Dr. Karl Häupler nach einigem Zögern auch akzeptiert wurde. Am Nachmittag wehten in den Straßen Fürths überall weiße Fahnen, auch auf dem Rathausturm. (erschienen: 02.04.15)

Weiterlesen...

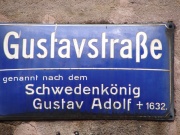

Gustavstraße

Die Gustavstraße (historischer Name bis 1827: "Bauerngasse") gehört zum alten Ortskern von Fürth und ist wegen der zahlreichen historischen Gebäude eine der schönsten Straßen im Stadtgebiet. Städtebaulich charakteristisch sind die beidseits abzweigenden, von kleinteiliger Bebauung umgebenden sackgassenartigen Hofbereiche, die in der Hauptsache im Gefolge der Besitzzertrümmerung der ins Mittelalter zurückgehenden ehemaligen Bauernhöfe entstanden sind. Diese Bauernhöfe sind heute noch erkennbar, z.B. am Kannegießerhof zwischen den Anwesen 15 und 27 bzw. dem Schuhshof zwischen den Anwesen 16 und 28. Die Bauerngasse findet ihre erste Erwähnung im 16. Jahrhundert und wird deshalb so genannt, weil die den Markt besuchenden Bauern hier ihre Fuhrwerke abstellten und in den Gaststätten einkehrten. Die Funktion der Hauptstraße des Marktes Fürth verlagerte sich im Lauf des 18. Jahrhunderts auf die Königstraße.

Benannt ist die Gustavstraße nach dem Schwedenkönig Gustav Adolf, welcher zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges im Grünen Baum gespeist haben soll. Die Bezeichnung "Gustav-Adolf-Straße" vermied man in Fürth, um eine Verwechslung mit der "Gustav-Adolf-Straße" in Nürnberg zu vermeiden.

Bis 1988 war die Gustavstraße noch Teil der B 8, und somit eine der meistbefahrenen Straßen Fürths. Neben kleinen Läden beheimatet sie zahlreiche gastronomische Betriebe, weshalb die Gustavstraße auch gerne „Fürther Kneipenmeile“ genannt wird.

Auf Beschwerden von Anwohnern hin rückte die Gustavstraße ab 2011 in den Fokus einer Diskussion um das Neben- und Miteinander von Gastronomie und Anwohnern in der Altstadt. (erschienen: 07.01.15) Weiterlesen...

Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage

1827 entstand als erste städtische Anlage in Fürth die sog. "Englische Anlage". Sie entstand auf einem Teil des Pfarrfeldes der St. Michaels Kirche. Die Initiative ging von den damaligen Bürgermeistern von Bäumen und Schönwald aus.

Durch den Bau der Ludwigseisenbahn 1835 im südlich angrenzenden Teil der Anlage wurde die Englische Anlage deutlich aufgewertet und bekam eine zentral gelegene Position. Während die Anlage noch Jahre zuvor eher den Südostrand der Stadt Fürth abbildete, wurde durch die Eisenbahn die Anlage zum "Filetstück" der Stadt Fürth - und somit auch erstmals zum "Objekt der Begierde".

In der Folgezeit wurde die Englische Anlage wiederholt von bauwilligen Investoren "ins Visier" genommen, da gerade das Bauen entlang der Eisenbahnlinie zu dieser Zeit sehr beliebt war (siehe Hornschuchpromenade/ Rudolf-Breitscheid-Straße). Die Begehrlichkeiten wurden jedoch stets von Bürgermeister und Magistrat abgebremst.

Die Verschönerungskommission, die ihre Ursprünge im Gartenbauverein hatte und sich 1879 gründete, beriet 1886 über eine Umgestaltung der Anlage. Der Verein vertrat die Ansicht, dass "in der hiesigen Bevölkerung (sich)... der Wunsch verbreitet, dass die englische Anlage eine hübschere Gestaltung erhalte. Vor allem ein Springbrunnen sollte gebaut werden, um die Anlage wirklich zur Zierde der Stadt zu machen.

1917 erhielt die Englische Anlage den Namen "Hindenburg-Anlage" (nach dem Generalfeldmarschall des Ersten Weltkriegs, Paul von Hindenburg). Die Anlage durfte aus patriotischen Gründen nicht mehr nach England benannt werden, gegen das man sich gerade im Krieg befand, deshalb die Umbenennung.

1933 wurde das Mittelstück der Anlage in einen kiesbestreuten Aufmarschplatz mit Pavillon umgewandelt. Zuvor stand hier noch ein Springbrunnen. Im Ostteil entstand der heutige Kinderspielplatz und im Westteil der Fontänenhof. Vermutlich nutzte die NSDAP den Platz für Aufmärsche, bis sie 1938 den ehem. Ludwigsbahnhof abreissen und die heutige Freiheit als geeigneteres Aufmarschgelände nutzen konnte.

Im April 1946 wurde die Anlage erneut aus politischen Gründen umbenannt. Sie hieß sie jetzt "Anlage an der Fürther Freiheit", oder kurz "Freiheitsanlage". Die Benennung nach Hindenburg war nach 1945 politisch ebenfalls nicht mehr opportun.

Ihren heutigen Namen erhielt sie am 17. Mai 1967 zu Ehren von Dr. Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Adenauer war kurz zuvor (am 19. April 1967) verstorben, so dass die Stadt Fürth ihm auf diese Art und Weise gedenkte.

Im Laufe ihres Bestehens erfuhr die Anlage mehrere Umgestaltungen. Die Gliederung in drei Teilbereiche hat jedoch seit jeher Bestand (im Westen der Brunnen, in der Mitte die Grünanlage und im Osten der Spielplatz). Auch die klare Abgrenzung zum städtischen Umfeld durch Einfassungen aus Stützmauern und Zaunfeldern, zumindest entlang der Seitenflügel, lassen sich ebenso wie das rationale, direkte Wegesystem historisch belegen. (erschienen: 16.08.14) Weiterlesen...

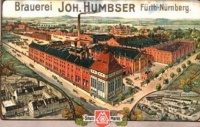

Brauerei Grüner

Im Jahr 1860 bzw. 1862 erscheint in Fürth erstmals der Name Grüner im Zusammenhang mit Bier. Die Brüder Johann Georg, Johann Heinrich und Georg Heinrich Grüner aus Altdorf erwarben am 3. Mai 1860 eine Brauerei an der Gartenstraße, auf deren Grundstück bereits seit dem 11. April 1709 eine "Bräugerechtigkeit" lag, und bauten diese 1863 auf dem Gelände zwischen Rosen-, Gartenstraße und Wasserstraße stark aus.

Als die Gebrüder Grüner die Brauerei übernahmen, entsprach der Bierausstoß "lediglich" 5.500 hl Bier. Bis 1865 erreichten sie einen Bierausstoß von 20.000 hl Bier. Die Söhne die das Unternehmen nach dem Tod des Vaters Johann Heinrich Grüner 1866 übernommen hatten, konnten den Bierausstoß bis 1890 weiter erhöhen - auf ca. 63.000 hl Bier. 1896 wurde die Brauerei in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, der offizielle Name der Brauerei lautete nun wie folgt: Aktienbrauerei Fürth, vorm. Gebrüder Grüner in Fürth

In den Folgejahren konnte das Brauereianwesen stetig erweitert und modernisiert werden, so dass der Bierausstoß bis kurz vor Kriegsbeginn 1914 bei knapp 100.000 hl Liter lag. 1926 wurde die Brauerei erneut umbenannt in: Grüner-Bräu A.G., Fürth/B.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Grüner Bräu A.G. zunächst von der US Armee annektiert. Hierzu steht im Skript zur Festschrift des 75. jährigen Bestehens der AG folgendes: Bald nach dem Einmarsch der Amerikaner verstopften unübersehbare Kolonnen von US-Lastwagen die Rosenstraße und die angrenzenden Straßenzüge.... Die hygienischen Verhältnisse entsprachen den überaus verwöhnten Ansprüchen der Amerikaner... und so wurde die Grüner Bräu AG durch Armeebefehl zur ersten und zunächst einzigen Armee-Bierbrauerei der amerikanischen Besatzungsmacht für die gesamte US-Zone ernannt.

Im Umkehrschluss bedeutete dies aber, dass es Grüner Bier für die Fürther Bevölkerung unmittelbar nach dem Krieg kaum noch gab. Den Bierdurst der Bevölkerung deckte Grüner zu dieser Zeit durch die 1936 erworbene Brauerei Zirndorf ab, neben den anderen noch bestehenden Brauereien in Fürth.

Die Grüner-Bräu AG expandierte nach dem 2. Weltkrieg weiterhin. So konnten sie Anfang der 1960er Jahre über ein Vertriebsnetz von knapp 600 Absatzstellen im Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen berichten. Gleichzeitig wurden Vertrieb-Depots außerhalb der Region aufgebaut, so z.B. 1961 in Ulm, Mannheim, Weiden, 1962 in Würzburg und 1968 in Aschaffenburg und Ingolstadt. Gleichzeitig versuchte man den allgemeinen Trinkgewohnheiten der Deutschen gerecht zu werden, in dem immer mehr nicht alkoholische Getränke im Sortiment aufgenommen wurden.

Ende der 1960er Jahre stieg die Schickedanz-Gruppe bei der Brauerei Grüner ein und übernahm zunächst knapp 40 % des Aktienpakets. Anfang 1972 übernahm schließlich die Patrizier AG die Aktienmehrheit an der Grüner-Bräu A.G. und ließ diese im eigenen Unternehmen als Marke aufgehen. Der Brauerei-Betrieb wurde 1977 eingestellt. Die Brauereigebäude wurden noch eine Weile als Lager genutzt und schließlich Ende der 1980er Jahre abgerissen. Auf dem Gelände erinnern heute lediglich Teil der Fassade vom Sudhaus und der ehem. Torbogen zur Brauerei an die Grüner Brauerei.

Im September 2011 wurde bekannt, dass die Tucher Bräu plane, die Traditionsmarke Grüner wieder aufleben zu lassen. Als erste Gaststätte brachte der Gelbe Löwe in der Gustavstraße das Bier vom Faß zum Ausschank, zahlreiche andere folgten. Grüner-Bier ist heute wieder beliebt - bekannt - begehrt* (geb.bekömmlich darf nach EU-Recht nicht mehr für alkoholische Getränke mit mehr als 1,5% Alkohol verwendet werden) (erschienen: 10.05.14) Weiterlesen...

Gothaer Waggon- und Flugzeugfabrik und Bachmann, von Blumenthal & Co.

Im August des Jahres 1916 kaufte das thüringische Unternehmen “Gothaer Waggon- und Flugzeugfabrik” eine Brachfläche auf der heutigen Hardhöhe für die Errichtung eines neuen Standorts. Viele Fürther kannten das Unternehmen unter dem Namen “die Waggon”, auch wenn hier später Flugzeuge das Bild dominierten. Der Name stammt vermutlich daher, dass die Bevölkerung den Firmennamen Gothaer Waggon einfach abkürzte. Eine weitere These beruht darauf, dass zu dieser Zeit sehr viele Güterwaggons zur Reparatur auf der Hardhöhe standen, so dass dieser opitsche Eindruck wesentlich zur Namensgebung beitrug.

Am 14. November 1938 kaufte die in Fürth neu gegründete Firma Bachmann, von Blumenthal & Co. KG (BBF) das Grundstück auf. Für die neue Firma wurden zahlreiche Gebäude und eine befestigte Startbahn angelegt, für deren Ausbau auch der 1907 errichtete Bismarckturm abgerissen wurde. Nach dem Verkauf 1938 entwickelte sich die "Waggon" zu einem wichtigen Reparatur-Betrieb für Flugzeuge der Deutschen Luftwaffe (Produktionskennung hpq).

Ab 1940 entstand ein vierstöckiger roter Klinkerbau, der vom Reichsluftfahrtministerium als zentrales Lager für verschiedene Flugzeug-Bauteile genutzt wurde (sog. Elbag-Lager). Dieses Gebäude steht heute noch und wird als Möbelhaus genutzt (Möbelhaus Flamme).

Spätestens ab 1940 arbeitete die BBF sehr eng mit der Fa. Messerschmitt in Augsburg und Regensburg zusammen, zu dieser Zeit war die BBF hauptverantwortlich für die Reparatur der Messerschmitt "Bf 110", einem zweimotorigen schweren Langstreckenjagdflugzeug und Jagdbomber dessen Tragflächen und Rumpf gänzlich aus Metall bestanden. Weitere Flugzeugtypen welche in Fürth repariert wurden waren die Junkers "Ju 87", die als "Stuka" bekannt wurde, die Messerschmitt Me 210 sowie die Messerschmitt Me 262 - der erste einsatzfähige Düsenjäger der Welt.

Als einer der wenigen Rüstungsbetriebe in Fürth (neben Dynamit-Nobel in Stadeln) gehörte die BBF zu den bevorzugten Angriffszielen, die von alliierten Bomberverbänden angeflogen wurde. Insgesamt 15 Luftangriffe auf die Stadt Fürth sind zu verzeichnen, dabei wurde das BBF-Werk an der Würzburger Straße dreimal gezielt von amerikanischen Bombern angegriffen und weitestgehend zerstört.

Auf Grund der wiederholten Luftangriffe der Alliierten hatte die BBF ab 1944 Teile der Fertigungs- und Lagerstätten von den eigentlichen Produktionstätten wegverlagert. Hierzu wurden u.a die Bierkeller in der Innenstadt (Geismann- und Humbserkeller, oberer kleiner Bergbräukeller am Fritz-Mailaender-Weg als Werkluftschutzraum, ein Bereich des Grünerbräukeller) sowie im Landkreis Fürth (u. a. in Zirndorf) und unter der Alten Veste (Deckname "Käthe") genutzt.

Nach der Einnahme Fürths durch amerikanische Truppen nutzte zunächst die US-Airforce das Werksgelände. Es gibt Filmaufnahmen, die startende amerikanische Jagdflugzeuge auf der Startbahn der BBF zeigen - von hier aus sollen Angriffe auf Nürnberg und vor allem nach Süddeutschland geflogen worden sein. Im Jahr 1949 erfolgte schließlich die Schaffung einer provisorischen Flugplatz-Verwaltung mit deutschem Personal, die im Folgejahr den Betrieb am “Industrieflughafen Nürnberg-Fürth” aufnahm.

Die BBF hingegen verlegte ihren Firmensitz bereits Anfang 1944 nach Berlin, nach dem Krieg existierte das Unternehmen weiter. 1950 war der Firmensitz kurzfristig in Hamburg, im Frühjahr 1952 bekam er in Berlin die Gewerbezulassung, zwei Jahre später jedoch beschlossen die Gesellschafter die Auflösung. 1973 erlosch die Berliner Gewerbezulassung und am 14. März 1973 wurde sie aus dem Handelregister gelöscht. (erschienen: 03.02.14)

Weiterlesen...

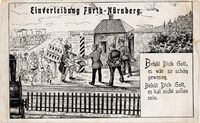

Eingemeindung Fürths nach Nürnberg

Bestrebungen zur Eingemeindung Fürths nach Nürnberg und umgekehrt gab es bereits im 19. Jahrhundert, erstmals wurden diese am 14. Mai 1835 schriftlich in der gemeinsamen Einladung beider Oberbürgermeister der Städte Fürth und Nürnberg zur Gründung der Ludwigseisenbahn formuliert. In den darauffolgenden Jahrzehnten gab es wiederholt von beiden Seiten Bestrebungen, die Städte zu fusionieren, die jedoch alle scheiterten. Ab 1920 wurde aufgrund der politischen Ereignisse (Kriegsende, Novemberrevolution und der Einführung der Weimarer Republik) erneut das Thema Eingemeindung konkreter und ernsthafter als bisher vorangetrieben. Mitentscheidend für die Zusammenlegung beider Städte waren ebenfalls die gerade kommunalpolitisch notwendigen und geplanten Strukturmaßnahmen beider Städte, so dass man sich einen finanziellen Vorteil durch den Zusammenschluss erhoffte (z.B. Neubau von Krankenhäusern, Bau eines gemeinsamen Hafens für die Binnenschifffahrt, gemeinsame Führung der Theater beider Städte etc.). Dieser Eingemeindungsversuch endete mit einem Rücktritt des gesamten Fürther Stadtrats und führte zu Neuwahlen. Der nächste Versuch beide Städte zusammenzuführen kam im Frühjahr 1935 von Oberbürgermeister Willy Liebel aus Nürnberg. Beide Städte wurden inzwischen durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten durch Parteimitglieder der NSDAP geführt. Willy Liebel regte eine Arbeitsgemeinschaft beider Kommunaladministrationen an, was jedoch in Fürth auf Ablehnung stieß. Hintergrund dieses Anliegens waren erneut gemeinsame Stadtentwicklungsprogramme, wie z.B. ein gemeinsames Theater, die Straßenbahnnutzung. In einer öffentlichen Stadtratssitzung am 15. Juli 1936 gab Liebel bekannt, dass im Falle einer Eingemeindung der Nachbarstadt "ja wohl nur Nürnberg den Schaden hätte". Zu weiteren Gesprächen kam es zunächst nicht mehr, da Reichsmarschall Herrmann Göring sich ablehnend über eine Eingemeindung geäußert hatte, Hintergrund waren vermutlich die Erinnerungen seiner Schulzeit von 1898 bis 1903 in Fürth. OB Liebel führte dessen ungeachtet seine Eingemeindungsversuche unter Einbeziehung höchster Gremien noch bis 1940 fort, jedoch war man sogar im Reichsinnenministerium nicht gewillt, die Frage der Städtevereinigung während des Krieges abschließend zu klären. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erneut Stimmen laut, beide Städte zu fusionieren. Sowohl diese, als auch alle weiteren Bestrebungen und Initativen in den darauf folgenden Jahrzehnten sind stets am Widerstand der Bevölkerung beider Städte gescheitert und sind auch heute noch ein Garant für einen "kommunalpolitischen Selbstmord". Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung sagte anläßlich des 1000jährigen Jubiläums der Stadt Fürth im Jahr 2007: Fürth habe in der Region zu einer selbständigen Stadt heranwachsen können und fühle sich heute neben Nürnberg sehr wohl. Sein Amtskollege aus Nürnberg, Oberbürgermeister Ulrich Maly erwiderte: Es ist gut, dass die Nürnberger ihre Identität in Nürnberg haben und die Fürther in Fürth. (erschienen: 19.09.13)

Frankenderby

Als „Frankenderby“ werden Fußballspiele zwischen den beiden fränkischen Traditionsvereinen SpVgg Fürth und 1. FC Nürnberg bezeichnet. Mit bisher mehr als 250 Aufeinandertreffen seit 1904 ist es das am häufigsten ausgetragene Lokalderby in Deutschland und gilt damit auch als das traditionsreichste. Die Ursprünge des Frankenderbys gehen bis auf das Jahr 1902 zurück, als die fußballbegeisterten Sportler des TV Fürth 1860 erstmals auf die des 1. FC Nürnberg trafen. Fürth unterlag in diesem Testspiel, welches am Fürther Schießanger ausgetragen wurde, mit 0:15. Die offiziellen Aufzeichnungen und Statistiken über das Frankenderby beginnen im Jahre 1904, die noch junge Spielvereinigung, die mit ihrem vom 1. FC Nürnberg an die SpVgg „ausgeliehenen“ Trainer Fritz Servas antrat, verlor damals vor heimischem Publikum mit „nur“ 1:4, was eine klare Steigerung zu den vorherigen Ergebnissen darstellte. Das erste richtige Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften, welches zugleich das erste Pflichtspiel für die SpVgg überhaupt war, ist datiert auf den 18. September 1904. Es dauerte lange, ehe die Fürther Fußballer den ersten „Erfolg“ gegen ihren Rivalen vorweisen konnten, der erste Sieg gelang den Fürthern am 20. November 1910 mit 2:1 Toren. In den folgenden Jahren überholte die SpVgg Fürth den 1. FC Nürnberg zwar in der sportlichen Entwicklung – in den direkten Aufeinandertreffen aber spielte man auf Augenhöhe und Sieg und Niederlage wechselten sich ab. In den 20er-Jahren war das Frankenderby kein normales Fußballspiel – es war das Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Fußballmannschaften der damaligen Zeit. (erschienen: 26.04.13)

infra fürth gmbh

Die infra fürth gmbh ist ein Eigenbetrieb der Stadt Fürth und der lokale Versorger für Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Die infra fürth erbringt außerdem Telekommunikations- und sonstige Energiedienstleistungen, betreibt drei Erdgastankstellen (Fürth und Langenzenn) und den Fürther Hafen. Sie ist Rechtsnachfolgerin der Stadtwerke Fürth (STWF) und wurde durch die Eintragung in das Handelsregister am 19. August 1999 rückwirkend zum 1. Januar 1999 privatisiert. Zum 1. Januar 2001 wurden die Geschäftsfelder Versorgung, Verkehr und Dienstleistung in die infra fürth holding gmbh & co. kg überführt. Seitdem ist auch die E.ON Bayern AG mit 19,9 % am Versorgungsbereich beteiligt. Geschäftsführer ist Dr. Hans Partheimüller. Zum Jahresende 2011 beschäftigte die infra fürth gmbh einschließlich der Auszubildenden insgesamt 381 Mitarbeiter. Die Bilanzsumme betrug 2011 311,8 Mio. €, die Umsatzerlöse 163,6 Mio. €. (erschienen: 14.11.12)

Hofspiegelfabrik N. Wiederer & Co.

Die 1858 von Nicolaus Wiederer gegründete Firma N.Wiederer & Co. war einstmals Fürths größte Spiegelfabrik. Ursprünglich in der Helmstraße angesiedelt, wechselte man bereits ab 1879 in die Fürther Südstadt, wo der Betrieb schließlich seine größte Ausdehnung erreichte. Hergestellt wurden Wand-, Hand- und Taschenspiegel, freistehende Venezianer, Etageren, Tabletts, Speisespinde, Ladentischaufsätze, Stehbierhalleneinrichtungen und Vieles mehr. Mitte der 1920er Jahre stieg die Anzahl der Beschäftigten auf über 1000 an. Das jähe Ende kam durch die Weltwirtschaftskrise 1929, durch die vor Allem das florierende Auslandsgeschäft zunehmend wegbrach. 1932 musste Wiederer Konkurs anmelden, in der Folgezeit siedelten sich die Metz-Werke auf dem Gelände der ehemaligen Spiegelfabrik an. Der heute noch bekannte Begriff "Glasscherbenviertel" für das Karree um die Wald-, Leyher-, Kaiser- und Ritterstraße geht maßgeblich auf die dort ansässige Firma Wiederer zurück. (erschienen: 10.06.12)

Denkmalschutz

Denkmalschutz dient dem Schutz von Kulturdenkmalen. Ziel ist, dafür zu sorgen, dass Kulturdenkmale dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden und Kulturgüter dauerhaft gesichert werden. Denkmalschutz ist daher Kulturgutschutz. Arbeiten, die zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmalen notwendig sind, bezeichnet man als Denkmalpflege. Denkmalschutz verfolgt das Ziel, Kulturdenkmale dauerhaft zu erhalten. Das kulturelle Erbe ist für jede Gesellschaften außerordentlich wichtig, um sich anhand dinglicher und sinnlich wahrnehmbarer historischer Zeugnisse mit ihrer Geschichte und Herkunft zu identifizieren und dadurch eine gesellschaftliche Identität zu bilden. Denkmalschutz ist ein Bestandteil von Lebensqualität und als Alleinstellungsmerkmal ein Anker in der modernen Welt. (erschienen: 01.11.11)

Nachkriegskunst

Als Nachkriegskunst werden zumeist die Profankunstwerke an Neubauten der Fünfziger und Sechziger Jahre bezeichnet. Es handelt sich dabei um Wandgemälde, Fresken, Sgraffitos, Drahtgitter- und Freiplastiken verschiedener Künstler, in Fürth vor Allem Hans Langhojer, Gudrun Kunstmann, Karl Dörrfuß sowie Georg Weidenbacher. Viele dieser kleinen aber feinen Kunstobjekte sind heute noch erhalten, jedoch meist akut bedroht durch Verwitterung oder weil die betroffenen Gebäude energetisch saniert werden und die nicht unter Denkmalschutz stehenden Plastiken hinter dicken Isolierungen verschwinden bzw. der Spitzhacke zum Opfer fallen. So sind in den letzten Jahren schätzungsweise bereits bis zu dreißig Kunstwerke im gesamten Stadtgebiet verschwunden, viele davon unwiederbringlich. Im FürthWiki befindet sich eine umfangreiche Sammlung v. a. des Arbeitskreis Kunst im öffentlichen Raum mit Bildern der Fürther Nachkriegskunst. (erschienen: 03.09.10)

Kirche St. Paul

Die Kirche St. Paul steht in der Südstadt auf dem Dr.-Martin-Luther-Platz. Aufgrund der Zunahme der evangelischen Bevölkerung in der Südstadt wurde 1882 ein Kirchenbauverein mit dem Ziel der Errichtung einer dritten evangelischen Kirche samt Pfarrhaus gegründet. 1894 wurde der Bau einer Kirche beschlossen, unter den eingereichten Entwürfen erhielt der Münchener Architekt Karl Lemmes den Auftrag, eine in einfachen gotischen Formen gehaltene Kirche zu erbauen. Das Richtfest konnte am 8. Oktober 1898 gefeiert werden. Mit der Kreuzaufrichtung auf dem Turm konnte der äußere Rohbau am 2. August 1899 abgeschlossen werden. Am 30. September 1899 erklang das Geläute zum ersten Mal (Mollakkord: des fes ges as). Im Zweiten Weltkrieg mußten drei der Glocken abgegeben werden und wurden eingeschmolzen; erhalten blieb die zweitgrößte (mit der Inschrift "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn"). Die Baukosten für die Kirche (ohne Bauplatz) betrugen rund 340.000 Mark. Am 17. September 1900 fand die Weihe der Kirche statt. Die Fürther Orgeltage hatten in St. Paul ihren Ursprung. (erschienen: 31.12.09)

Kärwa

Die Sankt-Michaelis-Kirchweih ist die größte Straßenkirchweih Bayerns und Süddeutschlands, zugleich auch eines der ältesten und größten Volksfeste in Franken. Die Fürther Kärwa findet in der Innenstadt, auf der Fürther Freiheit und der Königstraße (Bundesstraße 8) statt, letztere wird für die Dauer der Veranstaltung gesperrt. Die Michaelskirchweih ist eine "echte" Kirchweih, sie findet zur Erinnerung der Weihe der Kirche St. Michael statt. Alljährlich beginnt sie am Namenstag des Erzengels Michael (29. September) oder am darauffolgenden Samstag und dauert (mit Ausnahme des Jubiläumsjahres 2007) stets 12 Tage. Höhepunkt ist der am zweiten Kirchweihsonntag stattfindende Erntedankfestzug mit 3.000 Mitwirkenden und 100.000 Zuschauern. Insgesamt besuchen jährlich circa 800.000 Besucher die Kirchweih, wobei die Schausteller zuletzt jährlich ein Rekordgeschäft vermeldeten. Im Jubiläumsjahr 2007 begann sie genau am Samstag, den 29. September (Michaelstag) und endete am Sonntag den 14. Oktober 2007. Zur Jubiläums-Kärwa 2007 kamen etwa 1,7 Millionen Besucher. (erschienen: 04.10.09)

Brauereien

Besonders im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte Fürth einen großen Ruf als Bierstadt. Schon um 1500 zählte man in Fürth 7 Brauereien, in den folgenden Jahren bis zu 12 Brauereien, nach 1700 sogar 22. 1813 wurde in Fürth ein Malz- und Bieraufschlag eingeführt, der als maßgebliche Einnahmequelle der Stadt zur Errichtung nahezu aller kommunaler Einrichtungen wie dem Alten Krankenhaus oder dem Rathaus beitrug. Durch den Einzug der Industrialisierung bildeten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer ersten zaghaften Phase der Marktkonzentration die "Großen Fünf" heraus: Evora&Meyer, Geismann, Grüner, Humbser und Mailänder (spätere Bergbräu). Eine Sonderrolle nimmt die Geschichte des 1923 eingemeindeten Burgfarrnbachs ein, wo mit der "Gräflich Pücklerschen Brauerei" und der "Weißbräu" zeitweise sogar zwei Weißbierbrauereien existierten. (erschienen: 06.04.09)

Schloss Burgfarrnbach

Das Schloss Burgfarrnbach ist mit einer Fassadenlänge von 70 Metern und ebenso vielen Zimmern der größte klassizistische Schlossbau Bayerns, wahrscheinlich sogar Süddeutschlands. Das Schloss entstand 1830 bis 1834 nach Plänen des populären Architekten Leonhard Schmidtner im Auftrag der brüderlichen Grafen von Pückler und Limpurg am Gelände einer alten Wasserburg der Familie Wolf von Wolfsthal. Umgeben ist das Schloss von einer weitläufigen Parkanlage. 1968 erwarb die Stadt Fürth das Schloss und sanierte es. Heute befinden sich das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und die Städtischen Sammlungen im prunkvollen Bau, der als Außenstelle des Standesamts auch für Hochzeiten genutzt werden kann. (erschienen: 01.01.09)

Fiorda

"Fiorda" ist der traditionsreiche altehrwürdige eigene hebräische Name für Fürth und seine Jüdische Gemeinde. Erstmals erwähnt werden jüdische Bewohner im Jahr 1440, ab 1528 entwickelte sich eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Deutschland, die bedeutendste jüdische Gemeinde in Süddeutschland. Das Zentrum der Jüdischen Gemeinde entwickelte sich von Anfang an im Bereich des Gänsberg-Viertel, in Fürth gab es nie ein Judenviertel oder ein Judenghetto, alle Fürther wohnten zusammen. Die traditionsreiche Fürther Gemeinde brachte später viele Pioniere der jüdischen Emanzipation in Bayern und damit auch in Deutschland hervor, u.a. den ersten jüdischen Rechtsanwalt, den ersten jüdischen Landtagsabgeordneten, den ersten jüdischen (Handels-)Richter und den ersten jüdischen Chefarzt. Das jüdische Leben in Fürth wurde durch das Bayerische Judenedikt, und dann völlig und brutal durch den Naziterror zerstört: es überlebten nur 23 Juden in Fürth. Heute hat die "Israelitische Kultusgemeinde Fürth" wieder rund 500 Mitglieder. (erschienen: 29.11.08)

Flughafen

Viele der ursprünglichen Stätten der Luftfahrt in Deutschland sind inzwischen überbaut und nicht mehr auffindbar. Auch Fürth gehörte zu diesen Gründungsorten der zivilen Luftfahrt. Der Flughafen Fürth-Nürnberg in Fürth-Atzenhof sollte nach dem Ersten Weltkrieg sogar zum achtgrößten unter den 88 damaligen deutschen Flughäfen werden. Die zentrale Reparaturwerkstatt und später auch Endmontage der Junkers-Werke verlieh dem ältesten Flughafen des mittelfränkischen Ballungsraums zusätzlich große Bedeutung im deutschen Luftverkehr. (erschienen: 01.09.2008)

Denkmal der Ludwigsbahn

Das Denkmal der Ludwigsbahn wurde von Professor Schwabe entworfen und am 16. Oktober 1890 feierlich enthüllt. Das Denkmal zeigt die Städte Nürnberg und Fürth personifiziert als Furthica und Norimberga und erinnert an die Erste deutsche Eisenbahn. Ursprünglich am Nürnberger Plärrer aufgestellt, wechselte es mehrmals seinen Standort. Die Pläne das Denkmal direkt auf der Stadtgrenze zu platzieren scheiterte am Widerstand der Fürther Baubehörden. Heute ist es am U-Bahnhof Bärenschanze in Nürnberg zu finden. (erschienen: 01.06.08)

Logenhaus

Das von L.Bürger 1890/91 im Auftrag der "Freimaurerloge zur Wahrheit und Freundschaft" errichtete Logenhaus liegt leicht zurückgesetzt an der Dambacher Straße. Das kubusförmige Gebäude ist prächtig nicht zuletzt mit freimaurerischen Zeichen verziert und zählt zu den herausragendsten Gebäuden des Fürther Historismus. (erschienen: 04.02.08)

Kärwaumzug

Der Erntedankfestzug ist der traditionsreiche Kirchweih-Festumzug der St.Michaelis-Kichweih. Er findet seit den 1950er Jahren am zweiten Kirchweihsonntag - dem "Bauernsonntag" - statt. Der erste bekannte Erntedankfestzug fand 1817 nach den schweren Mißernten von 1815/16 aus Dank für die gute Ernte statt. Auf einer historischen Schützenscheibe dieses Jahres ist der Erntedankfestzug dargestellt. (erschienen: 18.10.07)

Gänsberg

Der Gänsberg (färdderisch: "Goonsberch") war neben dem St.-Michel-Viertel der jüngere der beiden Altstadtteile. Seine Bebaung begann nach dem Dreißigjährigen Krieg. Im Zuge einer rigorosen Flächensanierung wurde er in den 1960er Jahren abgerissen, und mit völlig anderer Raumaufteilung neu bebaut. Im Bereich des Gänsbergviertel war bis zum Jahre 1938 auch das Zentrum der Jüdischen Gemeinde von Fürth. (erschienen: 10.07.07)

Hardenberg-Gymnasium

Das in der Südstadt gelegene Hardenberg-Gymnasium, vormals Kaiserliche Oberrealschule Fürth, wurde 1833 als Kgl. Landwirtschafts- und Gewerbeschule gegründet und war ursprünglich im ersten Stock des Gasthauses Zum roten Roß untergebracht. 1912 folgte der Umzug an die Kaiserstraße. Erst 1966 wurde die Schule nach Carl August von Hardenberg benannt und ist seitdem auch unter dem Kürzel HGF bekannt. (erschienen: 21.05.07)

Kirche Peter und Paul

Die evangelische Pfarrkirche St.Peter und Paul in Poppenreuth wurde bereits Mitte des 9.Jahrhunderts errichtet und ist seit der Zerstörung der Martinskapelle die älteste Kirche Fürths.

Der Legende nach wohnte St.Sebald hier und wurde erst nach seinem Tode auf einem Ochsenkarren nach Nürnberg überführt. Die Kirche St.Sebald in Nürnberg ist ursprünglich eine Tochterkirche von St.Peter und Paul. (erschienen: 04.05.07)

Centaurenbrunnen

Der 1890 eingeweihte Centaurenbrunnen am Bahnhofplatz wurde vom Münchner Bildhauer Rudolf Maison gestaltet und geht auf die Stiftung zweier jüdischer Bürger zurück. Der ursprünglich, in der mittlerweile verschwundenen Parkanlage des Bahnhofplatzes, in Blumen eingefasst gelegene Monumentalbrunnen ist ein Denkmal für die erste deutsche Eisenbahn und zugleich für die Einrichtung der zentralen Wasserversorgung Fürths 1887. (erschienen: 25.04.07)